- Vol.02 March 2022

- 학회 바로가기

Intraoperative motor and somatosensory evoked potential monitoring during surgical clipping of ruptured and unruptured intracranial aneurysms: a comparative study

You H et al. J Neurosurg. 2021 Nov 26:1-8. doi: 10.3171/2021.8.JNS21479. Epub ahead of print.

석흥열

계명대학교 동산병원 신경과

수술중신경계감시에서 경고 기준(warning criteria)은 다양한 질병 특성을 기반으로 개선되고 개별화되어야 한다. 뇌동맥류는 파열 여부에 따라 임상 양상, 수술적 치료, 임상적 결과가 크게 달라진다. 따라서 수술적 결찰술(clipping)을 받는 뇌동맥류 환자는 파열 여부에 따라 유발전위에 대한 다른 경고 기준이 있어야 한다. 본 연구는 수술적 결찰술을 받은 뇌동맥류 환자에서 수술 중 운동유발전위(motor evoked potential, MEP)와 체성감각유발전위(somatosensory evoked potential, SSEP) 모니터링과 단기 및 장기 운동 결과 간의 상관 관계를 조사했다. 또한 저자들은 파열 뇌동맥류(ruptured aneurysm)와 비파열 뇌동맥류(unruptured aneurysm) 환자에서 수술 후 운동 결손(postoperative motor deficits, PMDs)에 대한 최적의 신경생리학적 예측인자를 제공하고자 하였다.

총 1,017명의 환자(파열 뇌동맥류 216명, 비파열 뇌동맥류 801명)가 포함되었다. 환자의 인구통계학적 특성, 임상적 특징, 수술 중 모니터링 데이터 및 추적 데이터를 후향적으로 검토하였다. MEP/SSEP 변화를 이용한 PMD 예측 효과는 이원 로지스틱 회귀 분석을 사용하여 평가하였다. 그 후 MEP/SSEP 악화 지속시간에 대한 최적 임계값을 결정하기 위해 receiver operating characteristic (ROC) 곡선 분석을 시행하였다.

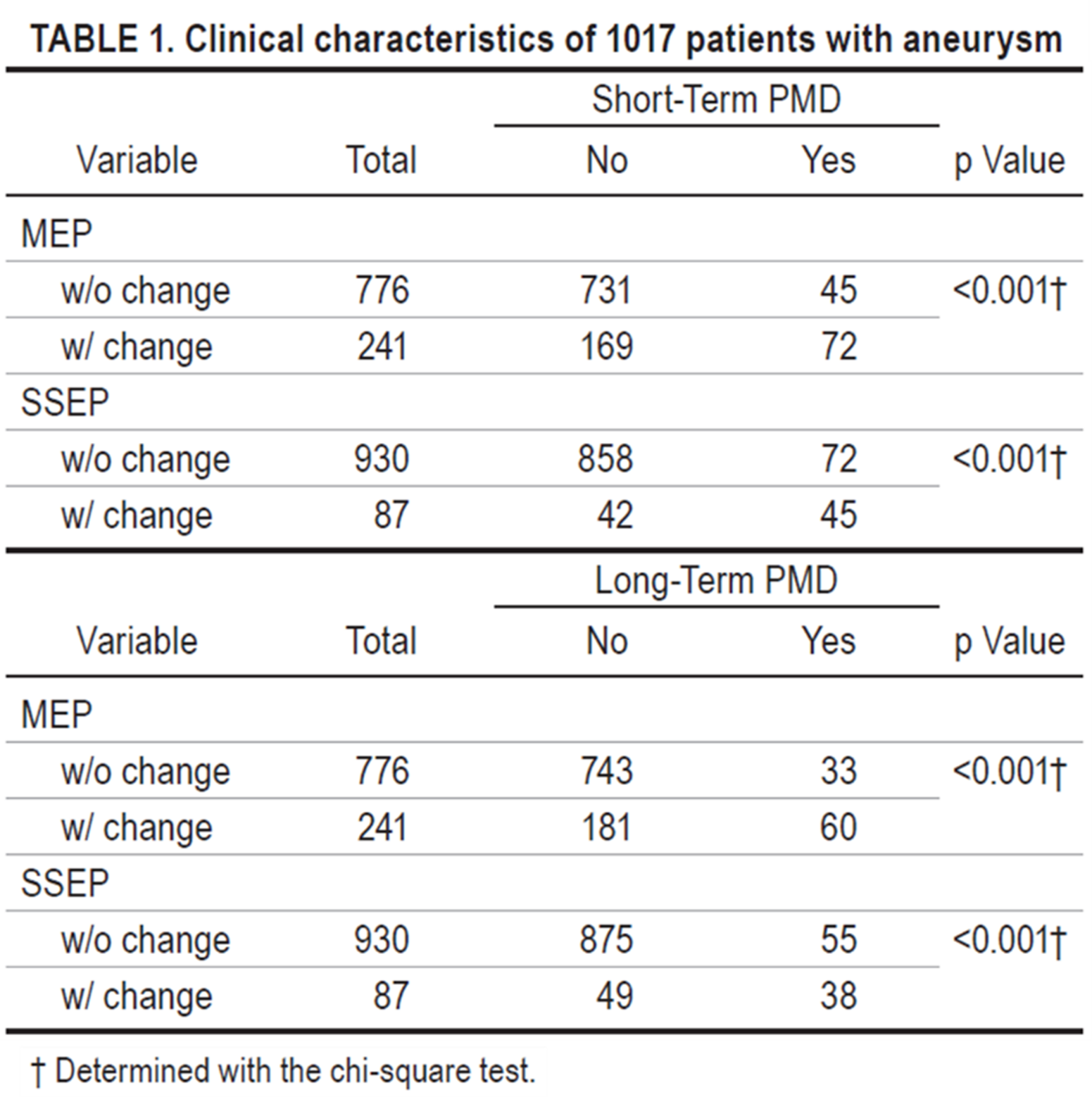

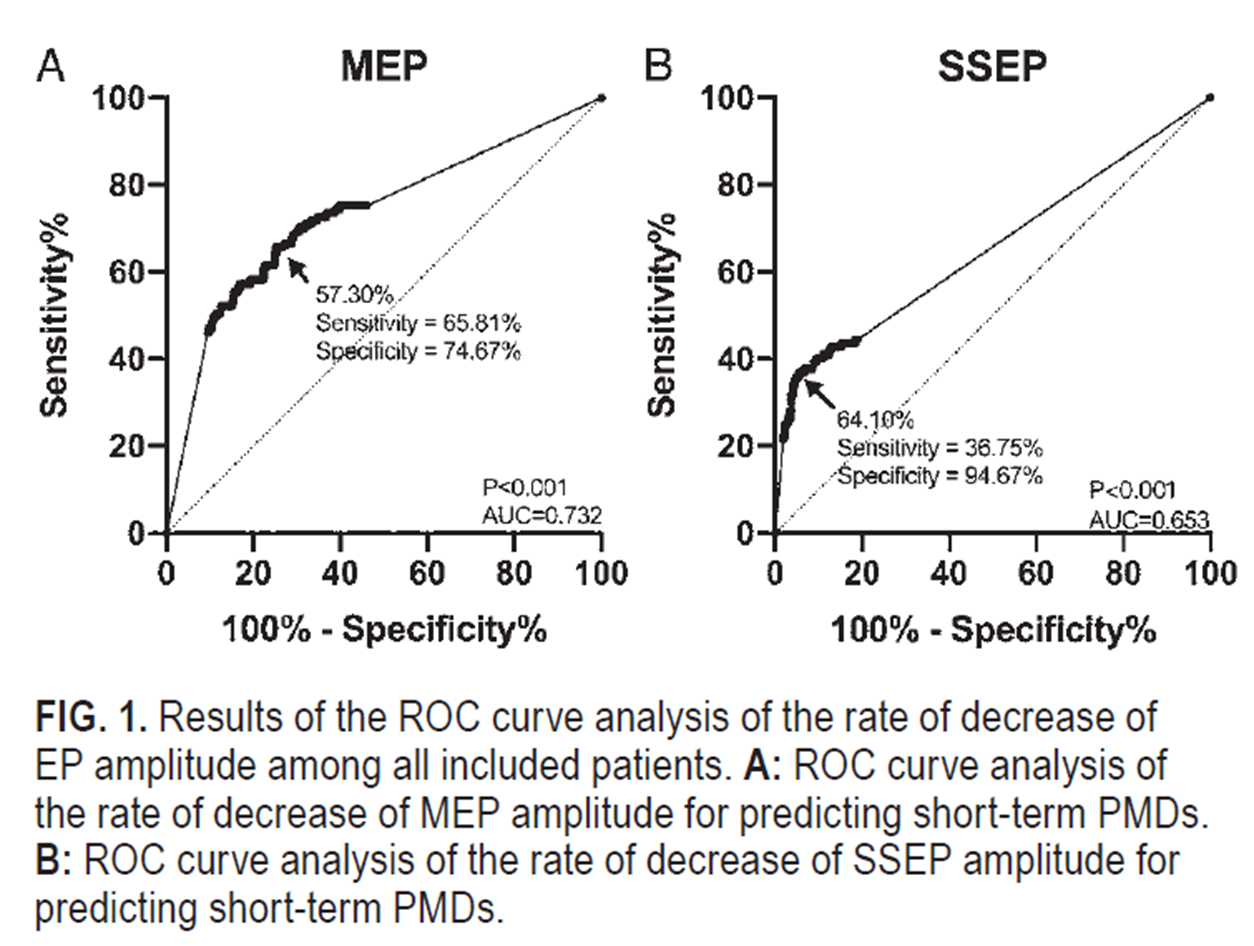

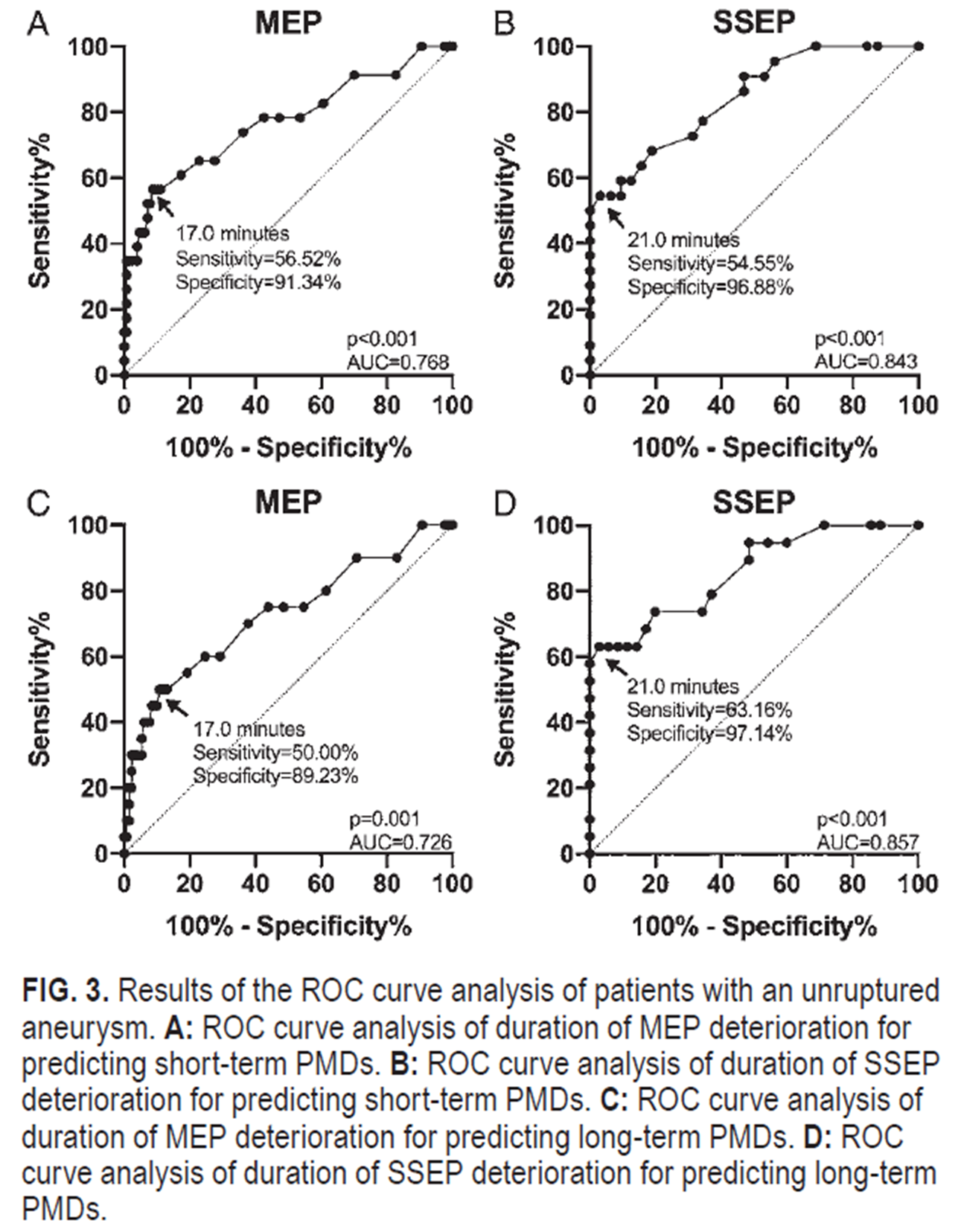

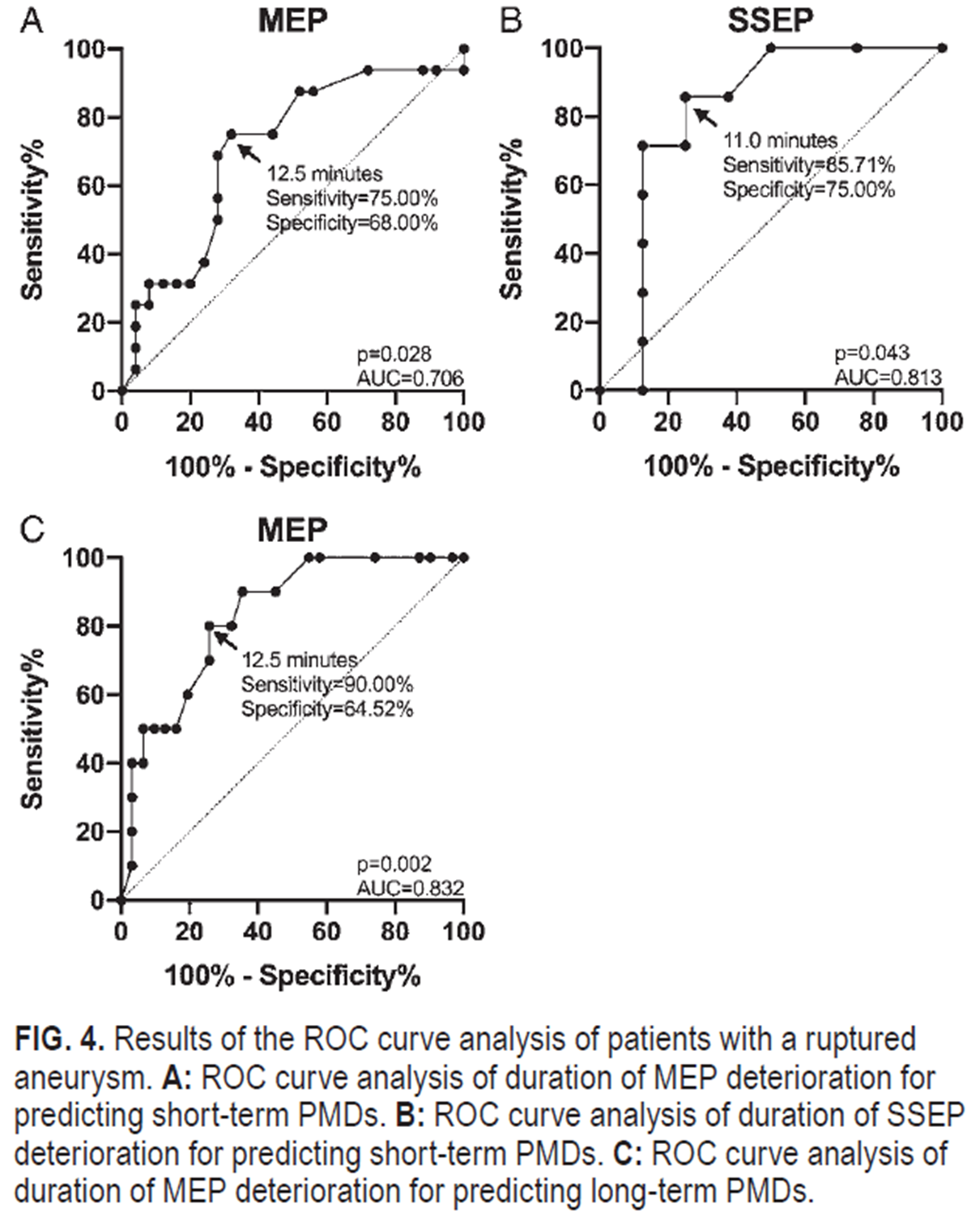

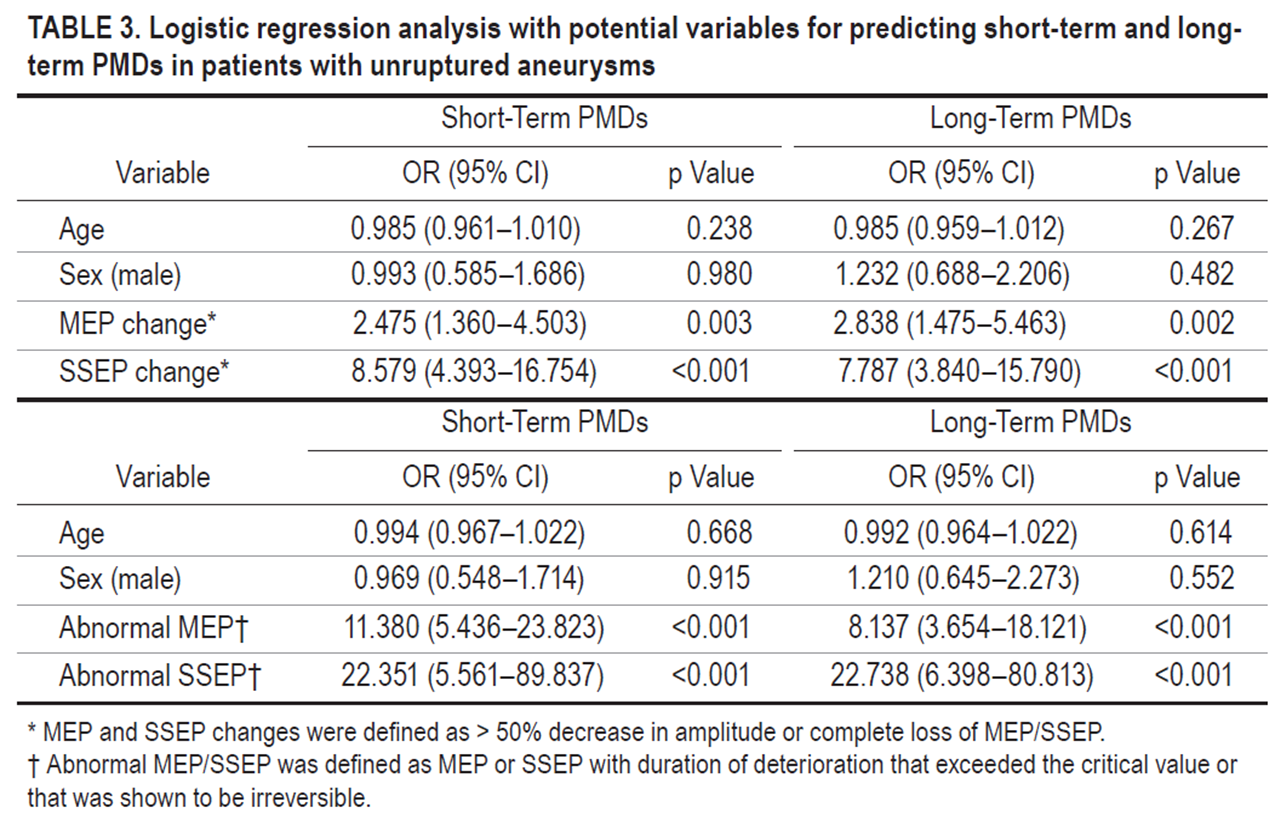

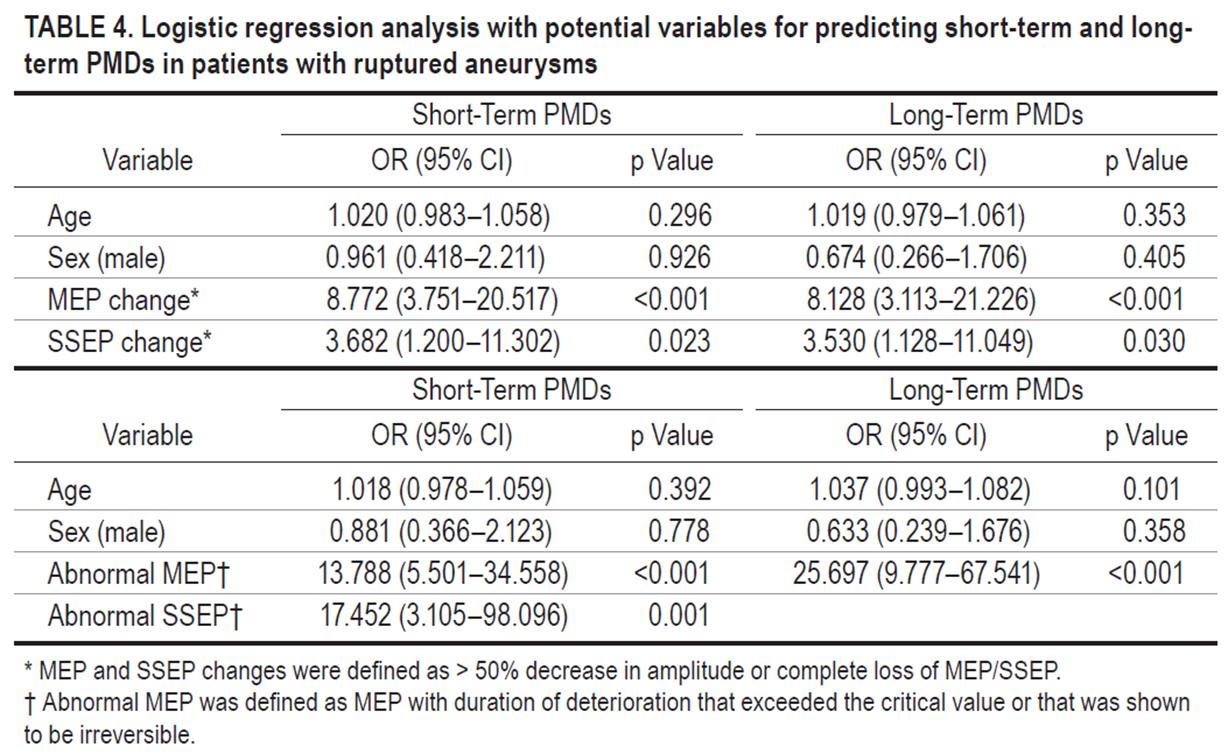

수술 중 MEP 및 SSEP 모니터링 모두 뇌동맥류 환자에서 단기 및 장기 PMD를 예측하는데 통계적으로 유의하게 효과적이었다 (p < 0.001, Table 1). 단기 PMD를 예측하기 위한 진폭 감소율의 임계값은 MEP의 경우 57.30% (p < 0.001, area under the curve [AUC] 0.732), SSEP의 경우 64.10% (p < 0.001, AUC 0.653)였다 (Fig. 1). 비파열 뇌동맥류 환자에서 단기 PMD를 예측하기 위한 악화 지속시간의 최적 임계값은 MEP의 경우 17분 (p < 0.001, AUC 0.768), SSEP의 경우 21분 (p < 0.001, AUC 0.843)이었다 (Fig. 3). 파열 뇌동맥류 환자에서 단기 PMD를 예측하기 위한 악화 지속시간의 최적 임계값은 MEP의 경우 12.5분 (p = 0.028, AUC 0.706), SSEP의 경우 11분 (p = 0.043, AUC 0.813)이었다 (Fig. 4). 단기 PMD를 예측하는데 있어 MEP 및 SSEP 변화의 효과를 비교하기 위해 이원 로지스틱 회귀 분석을 시행하였다. Table 3과 4는 MEP와 SSEP 이상(MEP/SSEP 이상은 악화 지속시간이 임계값을 초과한 경우로 정의함)을 예측인자로 이용했을 때 예측 효과를 높인 것을 보여준다. 또한 SSEP 변화는 MEP 변화보다 비파열 뇌동맥류 환자에서 단기 및 장기 PMD를 더 효과적으로 예측하였다. 반면에 파열 뇌동맥류 환자에서는 MEP 변화가 SSEP 변화보다 더 효과적이었다.

저자들은 수술 중 MEP 및 SSEP 모니터링이 비파열 뇌동맥류 및 파열 뇌동맥류 환자에서 단기 및 장기 PMD를 예측하는 데 유용하다는 것을 확인하였다. PMD를 예측하기 위한 최적의 수술 중 신경계 모니터링 방법은 뇌동맥류의 파열 여부에 따라 다르게 적용되어야 한다.