Assessment and management of exaggerated blood pressure response to standing and orthostatic hypertension: consensus statement by the European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability

P Palatinia, A Kollias, F Saladini. et al. J Hypertens. 2024 Jun 1;42(6):939-947

박진우

고려대학교 안암병원 신경과

1. Consensus Statement의 배경과 목적

기존 고혈압 지침(예: 2018년 ESH 가이드라인)에서는 기립 시 혈압 측정이 주로 기립성 저혈압을 배제하기 위한 목적으로 고령 환자나 당뇨병, 자율신경계 이상이 있는 환자, 항고혈압제를 복용 중인 환자 등에 제한적으로 권고되었다. 그러나 최근에는 기립 시 혈압이 과도하게 상승하는 현상(ERTS, exaggerated blood pressure response to standing)이 젊은 층과 노년층 모두에서 심혈관 위험을 증가시킨다는 연구 증거가 축적되었다. 이에 2023년 ESH 고혈압 지침에서는 기립성 고혈압(OHT, orthostatic hypertension)을 새로운 고혈압 표현형의 하나로 포함하여, 고혈압 환자 평가 시 기립 상태 혈압 측정의 임상적 가치를 공식적으로 인정하였다. 그러나, 기립 시 혈압변화에 대한 연구들마다 측정 방법과 정의에 일관성이 없어서 실제 임상적·예후적 중요성을 가늠하기 어려운 한계점이 있었다. 또한, 연구들마다 정의를 달리하여 ERTS와 OHT를 혼용하거나, OHT를 단순히 기립 시 혈압 수치로 정의하기도 했으며, 또 어떤 경우에는 수축기 혈압(SBP) 위주로 기준을 삼고 일부는 이완기 혈압(DBP)까지 포함하는 등 진단 기준의 일관성이 결여 되어있었다. 이러한 배경에서 2022년 American Autonomic Society (AAS) 와 Japanese Society of Hypertension (JSH)에서 Consensus Statement를 발표한 것에 이어, 2024년 European Society of Hypertension (ESH) 산하 혈압 모니터링 및 심혈관 변동성 워킹그룹은 ERTS와 OHT에 대한 Consensus statement를 발표하였다. 본 리뷰에서는 2024년 ESH Consensus Statement 의 내용과 의미에 대해서 살펴보고자 한다. ESH Consensus Statement의 목적은 ERTS/OHT와 각종 불량한 임상 결과 간의 연관성에 대한 기존 연구 근거를 재검토하고, RTS의 표준화된 평가 방법을 제시하며, ERTS와 OHT의 통일된 정의 기준을 논의하고, ERTS/OHT 환자의 평가와 관리를 위한 권고사항을 제안하는 데 있었다. 특히 좌위 혈압이 정상인 상태에서 기립시 고혈압을 보이는 환자와, 원래 고혈압 환자이면서 추가로 ERTS/OHT를 보이는 환자의 두 부류를 구분하여 접근할 필요성을 언급하고 있다.

2. Conseus Statement주요 내용 요약

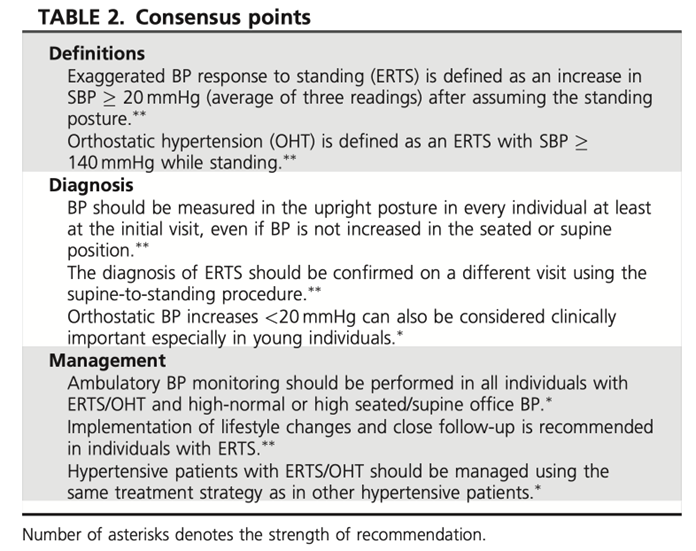

1) 정의 및 진단 기준: 본 합의문에서는 ERTS를 서 있는 자세로 변경 후 수축기 혈압이 20 mmHg 이상 상승하는 경우로 정의하였다. 그리고 기립성 고혈압(OHT)은 ERTS에 해당하면서 동시에 기립 시 수축기 혈압이 140 mmHg 이상으로 고혈압 범위에 도달하는 경우로 규정하였다. 이러한 기준은 2020년 AAS 및 JSH의 합의 정의를 따른 것으로, 2023년 ESH 권고사항에서도 동일하게 채택된 바 있다. 과거에는 다양한 정의가 사용되어왔으나, 일반적으로 이완기 혈압 기준은 적용하지 않는 것이 공통적이다. 기립 시 DBP의 경미한 상승은 정상 생리반응 범주로 여겨지며, DBP 위주의 정의는 연구 결과가 일관되지 않았기 때문이다. 다만 본 합의문은 수축기 중심의 정의를 제시하면서도, 젊은 연령층에서는 이보다 작은 상승(예: 5~15 mmHg)의 임상적 의미도 간과되어서는 안 된다고 언급하였다. 실제로 일부 젊은 성인 대상 연구들에서 이러한 경미한 수축기 상승도 향후 고혈압 발생 위험과 관련됨이 보고되었는데, 과도한 저위험군 남용 진단을 피하기 위해 현재로서는 SBP 20 mmHg 기준을 일괄 채택하되 향후 근거가 축적되면 연령대별로 기준을 조정할 가능성을 열어두고 있다.

2) OHT의 임상적 의의: 여러 전향적 코호트 연구에서 기립 시 수축기 혈압 상승이 향후 지속적 고혈압 발생의 위험인자가 될 수 있음이 확인되었다. 중년 성인을 대상으로 한 ARIC 연구(6년 추적) 및 젊은 성인 대상 CARDIA 연구에서, 기립 시 SBP가 소폭이라도 상승한 군에서 추후 고혈압으로 진행할 확률이 유의하게 높았다. 특히 CARDIA 연구에서는 서 있는 자세에서 SBP가 5 mmHg를 초과 상승한 경우 8년 이내 고혈압으로 이행한 비율이 12.4%로, 변화가 거의 없는 군(6.8%)보다 두 배 가까이 높았다. 당뇨병 환자를 대상으로 한 연구에서도, 초기에는 정상혈압이었던 사람이 OHT 소견(SBP 20 mmHg↑ 또는 DBP 10 mmHg↑)을 보이면 1년 후 고혈압 발병률이 76.2%에 달해, 반응이 적었던 군(32.8%)이나 기립성 저혈압이 있었던 군(20%)보다 훨씬 높았다. 기립성 고혈압의 장기 손상과의 관련성도 중요하게 언급되고 있다. SBP가 기립 시 크게 상승하는 경우 동맥경화 지표인 맥파 전파속도(PWV)가 유의하게 높았다는 보고가 있고, 일반 인구 코호트(Malmö Offspring Study)에서는 기립 시 SBP 변화가 아주 크거나 매우 작은 사람들(상위 25%나 하위 25%)에서 중간 범위에 비해 대동맥 경직도가 높아 U자형 관계를 보였다. 반대로 이완기 혈압은 기립 시 변화폭이 클수록 PWV가 낮아지는 경향을 보여, DBP 상승은 어느 정도 혈관 탄력성이 유지된 경우의 보상 반응일 가능성도 제기되었다. 뇌혈관 및 인지기능 측면에서도, 기립 시 혈압 과다 상승이 있는 고령 환자에서 무증상 뇌경색이나 백질변성 소견이 더 흔하고 인지기능이 더 저하된다는 연구들이 있다. 예컨대 평균 연령 67세의 고혈압 환자군에서 SBP 기립 상승 ≥10 mmHg인 경우 정상 반응군에 비해 무증상 뇌경색 소견이 많았고, SBP 상승 ≥20 mmHg인 군에서는 그렇지 않은 군보다 다발성 뇌경색과 심한 백질변성이 유의하게 빈번했다. 4년간 고령자를 추적한 연구에서는 OHT(SBP 20 mmHg↑)인 군에서 그렇지 않은 군보다 인지 기능 감소 위험이 높았으며, 브라질 ELSA 연구에서도 기립 시 SBP 20 mmHg 또는 DBP 10 mmHg 이상 상승한 군에서 언어 유창성 저하 등 인지기능 감소와 연관성이 관찰되었다. 한편 신장 기능에 대해서는 연구마다 결과가 상충되어 명확한 결론이 없는 상태이다. 심혈관 사건 발생과 관련해서도 ERTS/OHT의 예후적 중요성이 보고되고 있다. ARIC 연구에서는 기립 시 혈압 반응이 너무 큰 경우뿐 아니라 크게 떨어지는 경우에도 관상동맥질환 및 소혈관뇌졸중 발생 위험이 증가하여 혈압 반응과 사건 위험 간 U자형 관계가 나타났다. 중국인 대규모 코호트에서도 기립 시 혈압 변화 분포의 최상위 및 최하위 그룹에서 뇌졸중과 말초동맥질환 위험이 높았다. 매우 고령층을 포함한 PARTAGE 연구 등에서도 OHT(SBP 20 mmHg↑)인 환자에서 비치명적 심혈관 사건이 유의하게 더 흔하였다. 한편, 적극적인 혈압 조절을 시행한 SPRINT 임상시험에서는 표준치료군에서 OHT 유무에 따른 결과 차이가 없었으나, 집중치료군에서는 OHT(SBP 20 mmHg↑ 또는 DBP 10 mmHg↑)인 경우 심혈관 사건 발생 위험이 증가하는 경향을 보였다. 뇌졸중에 대해서는 5개 코호트를 합친 메타분석 연구에서 OHT가 뇌졸중 위험을 약 94% 증가시키는 것으로 보고되기도 했다. 심혈관 및 전체 사망률에 대해서는 연구 간 결과가 일관되지 않았다. 일부 코호트 연구(PARTAGE 등)에서는 OHT가 심혈관 사망 위험 증가와 연관되었고, SPRINT 연구에서도 심장/뇌졸중 등 심혈관 사망 위험을 높이는 것으로 나타났으며, 이 둘을 합친 메타분석에서 OHT군의 심혈관 사망 위험이 39% 높았다. Adjusted hazard ratio를 제시한 7개 연구를 종합한 메타분석 결과, OHT군에서 전체 사망 위험이 21% 높게 나오기는 했으나 젊은 연령층에 대한 사망 위험 데이터는 거의 부족한 실정이다.

3) 진단 방법 및 ABPM과의 연관성: 현재까지 ERTS/OHT를 평가하는 혈압측정 방법에 대해 합의된 지침은 없으나, 이번 합의문은 정확한 평가와 연구 간 비교를 위해 표준화된 측정법을 권고한다. 2023년 ESH 지침에서는 첫 내원 시 그리고 위험도가 높은 환자에서는 앉은 자세에서 일어난 후 1분 및 3분에 기립 혈압을 측정하도록 권장하였는데, 본 합의문에서도 이와 맥락을 같이한다. 즉, 앉거나 누운 상태에서 3~5분 안정 후 가능한 한 빨리 일어서서, 일어서고 1분째와 3분째에 각각 혈압을 측정하도록 하고, 연구목적 등으로는 1분 간격으로 세 차례 측정하여 평균을 내는 것이 바람직하다고 제안한다. 측정 전에는 최소 30분간 흡연이나 카페인 섭취, 운동을 피하며 조용하고 쾌적한 환경을 유지하고, 측정 중 환자와 의료진 모두 말을 하지 않도록 한다. 또한 몸과 팔의 자세가 중요한데, 서 있을 때 팔을 아래로 늘어뜨린 상태로 측정하면 심장 높이에서 잰 것보다 혈압이 높게 나오는 경향이 있어, 누워있을 때, 앉아있을 때, 서 있을 때 항상 커프의 중심이 심장 높이에 위치하도록 팔을 지지한 상태로 측정하는 것이 필요하다. 기존 연구들에서는 기립 시 팔 위치에 대한 기술이 일관되지 않았으나, 일부 데이터에서 팔을 내렸을 때 혈압이 과대측정되는 차이가 확인된 바 있다. ERTS/OHT 소견이 한 번이라도 관찰되면, 생리적 변동 범위 내의 일시적 현상인지 아니면 지속적 패턴인지를 확인하기 위해 다른 날 재측정이 권고된다. 기립 혈압 반응은 재현성이 다소 제한적(중등도 또는 그 이하)으로, 최소 두 번의 다른 방문에서 모두 일관되게 나타날 때 비로소 예후적 의미가 뚜렷해진다는 보고가 있다. 따라서 1차 검사에서 ERTS/OHT가 의심되면 재방문 시 누운 자세에서 일어서는 기립검사로 한 번 더 확인할 것을 제안한다. 일상 생활 중 혈압 양상을 평가하기 위해 주기적인 24시간 활동혈압 모니터링(ABPM)의 활용이 강조되는데, 특히 진료실 혈압이 정상 상한이거나 경계역인 환자에서 ERTS/OHT가 발견되면 가면고혈압 여부를 확인하기 위해 ABPM을 실시하는 것이 권장된다. 실제로 한 연구에서는 24시간 평균 혈압으로 정의한 고혈압을 예측하는 데 있어 앉은 자세 혈압보다 선 자세 혈압의 진단 정확도가 더 높았다. 젊은 성인 군에서는 기립 시 SBP 및 DBP 상승폭이 큰 사람이 활동 중 평균혈압이 유의하게 높다는 보고도 있다. 또한 여러 연구에서 ERTS 소견이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 가면고혈압을 보유하고 있을 확률이 높다는 것이 확인되었다. 예를 들어, 젊은 성인군인 HARVEST 연구에서 기립 시 SBP 상승이 가장 큰 상위 10% 군은 추적 관찰 시 가면고혈압 발생 위험이 약 2.45배에 달했다. 이러한 결과들을 종합하면, 기립 시 혈압 반응 검사는 진료실 혈압이 정상이더라도 일상생활 중 고혈압이 숨겨져 있는지를 선별하는 데 도움이 될 수 있다. 반대로 기립 시 혈압이 크게 상승하는 사람들은 백의효과(진료실에서만 혈압이 높게 나오는 현상)가 덜 나타나는 경향이 있어, 실제 생활 중 혈압과 진료실 혈압의 차이가 작다는 보고도 있다. 기립 혈압 반응과 24시간 혈압 프로파일의 관계는 연령에 따라 다른 양상을 보이기도 하는데, 고령 환자에서는 OHT가 주간 혈압변동성 증가 및 야간 과도강하(extreme dipping)와 연관된다는 보고가 있으나, 젊은층에서는 이러한 관련성이 뚜렷하지 않았다. 일부 연구에서는 소아·청소년의 ERTS가 야간 비(非)하강형 혈압(non-dipping)과 연관된다는 결과도 있어 연령별 생리 차이를 시사한다. 이러한 상이한 패턴은 기전의 차이로 설명되는데, 노인에서는 동맥경화로 인한 혈압조절 기전 변화(예: baroreflex 기능 저하)가 ERTS의 주요 원인이라서 야간 혈압 급강하와 변동성 증가로 이어지는 반면, 젊은층에서는 교감신경계의 과도 활성화가 기립성 혈압 상승을 주도하여 앞의 경우와 다른 양상을 보일 수 있을 것으로 보인다.

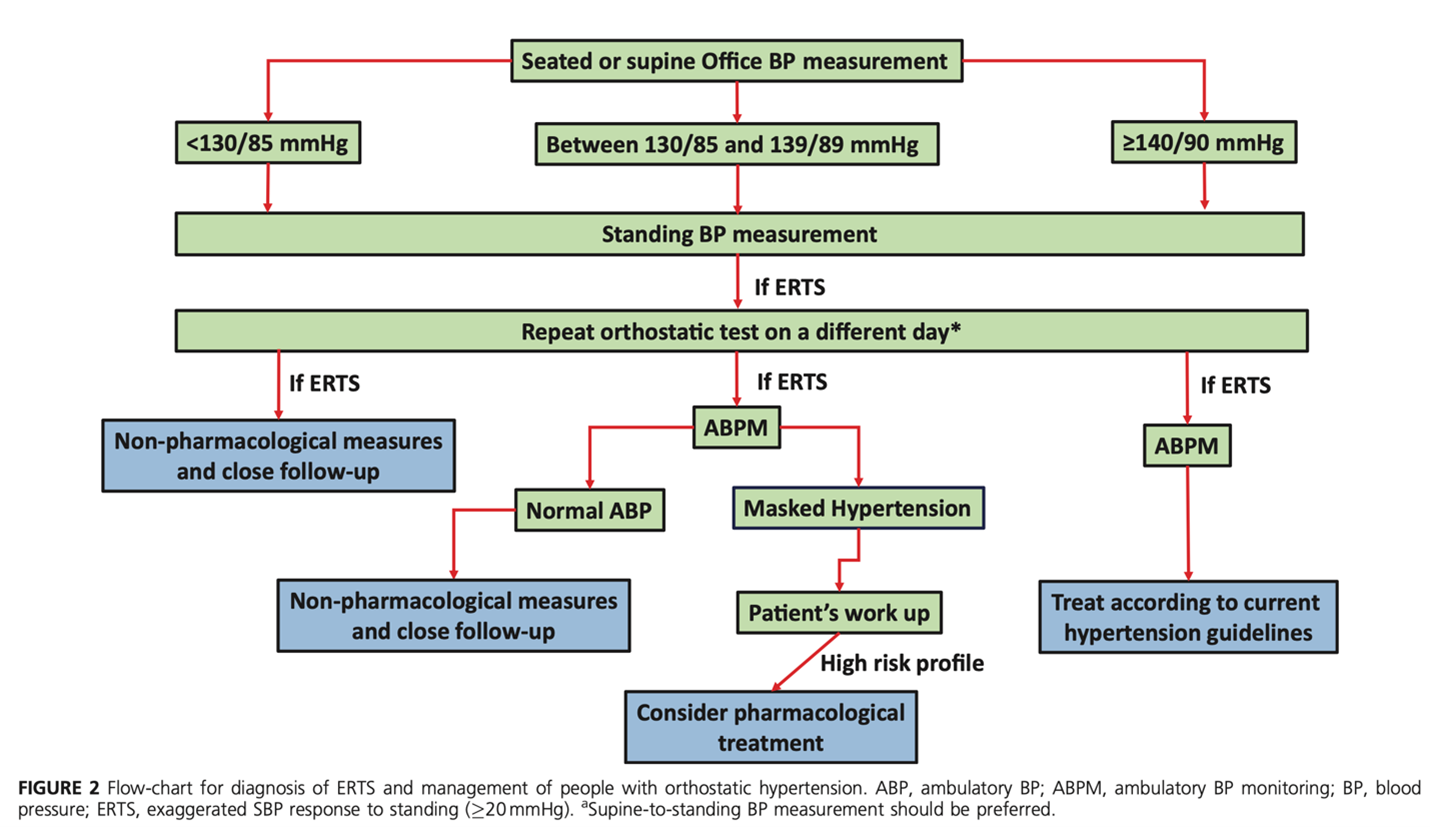

4) 관리 전략: 현재 ERTS/OHT 환자에 대한 치료 근거는 제한적이며 무작위 대조임상시험(RCT) 자료가 없다. 따라서 본 합의문에서는 전문가 의견에 기반한 권고를 제시하고 있다 (Figure 2). 우선 좌위 혈압이 정상인 사람이 검사에서 OHT로 확인된 경우 항고혈압제를 즉시 투여해야 한다는 증거는 부족하다. 그러나 이러한 환자들은 향후 고혈압으로 진행할 가능성이 높으므로 생활습관 개선을 적극 권고하며 주기적인 경과 관찰이 필요하다. 권장되는 생활습관 개입으로는 염분 섭취 제한, 충분한 수분 섭취, 규칙적인 유산소 운동과 체중 관리, 과도한 카페인 음료와 알코올 섭취 자제가 포함되며, 좌위 혈압이 정상고혈압(high-normal BP, 예: 130–139/85–89 mmHg) 범위인 환자에서 ERTS/OHT가 확인된 경우에는 24시간 ABPM을 통해 실제 혈압 부하를 평가할 것이 권장된다. 만약 ABPM 결과 주간 또는 24시간 평균혈압이 높아 가면고혈압으로 확인되고, 환자에게 장기 표적장기 손상이나 기타 위험인자가 동반되어 있다면 예방적 약물 치료를 고려할 수 있다. 또한 환자가 이미 심혈관질환을 앓고 있어 위험도가 매우 높은 경우, 비록 진료실 혈압이 엄밀한 고혈압 기준을 넘지 않아도 조기 치료를 시작할 수 있다. 진료실 기준 명백한 고혈압 환자(좌위 혈압 ≥ 140/90 mmHg)에서 ERTS/OHT가 동반된 경우에는 특별히 권고되는 약제나 치료 전략의 차이는 없으며, 일반 고혈압 환자와 동일하게 현행 가이드라인에 따라 치료한다. 일부 소규모 연구에서 알파 차단제가 기립 시 과도 혈압 상승을 억제하는 데 도움이 될 수 있다는 보고가 있지만 근거 수준이 낮으며, ERTS/OHT 환자에 특별히 권장할 만한 특정 약물군은 확인되지 않았다. 한편 기립성 고혈압의 기전 중 하나가 기립 시 정맥 환류 감소에 따른 심박출량 저하 및 교감신경 반사 항진으로 인한 혈압 상승이라는 점에서, 이뇨제 사용은 혈액량 감소를 통해 오히려 ERTS를 악화시킬 수 있으므로 상대적으로 선호되지 않는다는 의견도 있다. 하지만 이것 역시 이론적 추측일 뿐이며 향후 더 많은 임상 연구로 검증이 필요하다. 무엇보다 ERTS/OHT 진단 시에는 재검증이 중요한데, 앞서 언급한 대로 한 번 측정에서 ERTS/OHT를 확인했다면, 다른 날 동일 방법으로 반복 측정하여 일관되게 나타나는지 확인함으로써 과잉진단을 피하고 환자의 지속적인 특성으로 확정해야 한다. 또한 환자에게 체위 변화에 따른 혈압 변화 및 관련 위험성에 대해 교육하고, 어지럼증 등의 증상 여부도 함께 관찰하는 등 개별 환자에 대한 포괄적인 관리가 이루어져야 한다.

3. 고찰

2024년 ESH Working Group에서 발표한 이번 합의문은 기립 시 혈압 상승(Elevated Response to Standing, ERTS) 및 기립성 고혈압(Orthostatic Hypertension, OHT)에 대해 국제 학회 차원에서 처음으로 공식적인 정의와 진단 기준을 제시하였다는 점에서 매우 중요하게 생각된다. 특히 기립 시 혈압 상승이 단순한 생리적 현상이 아니라 심혈관 사건의 독립적인 위험인자일 수 있다는 점이 강조되면서, 기존의 고혈압 평가 및 관리 패러다임에 새로운 전환점을 마련하였다. 기존에는 고령자나 자율신경병증이 의심되는 당뇨병 환자에서 기립성 저혈압을 감별하기 위한 수단으로 기립 혈압 측정이 활용되는 경향이 있었으나, 이제는 고혈압 환자 전반에서 정기적인 기립 혈압 측정이 권고되며 (반드시 Head up tilt table test 일 필요는 없다), 이는 특히 진료실 혈압이 정상이더라도 자세 변화에 따른 혈압 반응을 확인함으로써, 가면고혈압이나 조기 고혈압 가능성을 배제하지 않고 잠재적 고위험군을 조기에 선별할 수 있다는 점에서 임상적 의의가 크다. 신경과 영역에서도 본 합의문의 진단 및 관리 권고는 중요한 시사점을 갖는다. 임상 현장에서 고혈압 환자에서 기립성 고혈압을 선제적으로 평가하기보다는, orthostatic dizziness, blurred vision 등 자율신경계 이상이 의심되는 증상(orthostatic intolerance)으로 검사한 결과 우연히 기립성 고혈압이 발견되는 경우가 적지 않다. 하지만 이러한 경우에도 단순 incidental finding으로 간주하지 않고, ESH 및 AAS/JSH 등 국제적 합의문에서 제시한 진단 기준에 따라 기립성 고혈압 여부를 정확히 판단하고, 환자의 임상 맥락에 따라 적절한 관리 전략을 수립하는 것에 대한 고려가 필요하다. 특히 젊은 연령대에서의 기립성 고혈압은 교감신경 항진과 관련이 있으며, 이는 일부 자율신경계 장애의 전조일 수 있다는 점에서 신경과 의사의 관심이 요구된다.

아직 해결되지 않은 쟁점도 존재한다. 기립 시 수축기 혈압 상승이 반복 측정에서 일정한 재현성을 보이지 않는 경우가 있으며, 좌위 혈압이 정상 범위인 OHT 환자에 대한 약물 치료의 이득과 위험 사이의 균형도 불확실하다. 아울러 연령에 따른 병태생리적 이질성과 이완기 혈압 상승의 임상적 의미도 명확히 규명되지 않은 상태다. 결론적으로 신경과 임상에서도 orthostatic intolerance 환자의 평가 시 이러한 혈압 반응을 체계적으로 측정하고 해석하는 것이 중요할 것으로 보이며, 향후 더욱 정교한 병태생리 연구와 전향적 임상 연구를 통해 OHT의 임상적 의의가 명확해진다면, 기립성 고혈압 환자의 진단과 관리에 있어 보다 표준화가 이루어질 수 있을 것으로 기대된다.